文/曾蘭婷

聯合報系媒體創新研發中心在今年度6月12日舉辦了一場「城市與媒體的對話」論壇。當天特別邀請的主講人楊沛儒教授,任教於美國喬治亞理工學院都市區域規劃與建築學系。他當天主講的題目是「城市即媒體,媒體及城市」。這個主題的發想其實是來自對於全球智慧都市的未來性的思考,由於無所不在的資訊運算需求,其實城市已經成為多中心的、人與資訊相互為用的媒體空間。人的行動領域其實是由資訊所界定的,然而,誰又是資訊的生產者、傳播者與消費者?

在我們的城市中,那些幾何維度定義下的物理空間其實還隱藏了一個我們看不見的流動空間。因為流動才使得每個人建構了屬於每個自己獨特的領域與生活軌跡。因此,城市存在的意義根源自群體的聚集,理解到這樣的群聚規模的發展機制,也是都市為了資訊的生產與再生產、流通、交換與消費互為因果。所以,如果在城市中群聚造就需求,那麼移動本身就是資源、是基本權利有時也是一種權力。

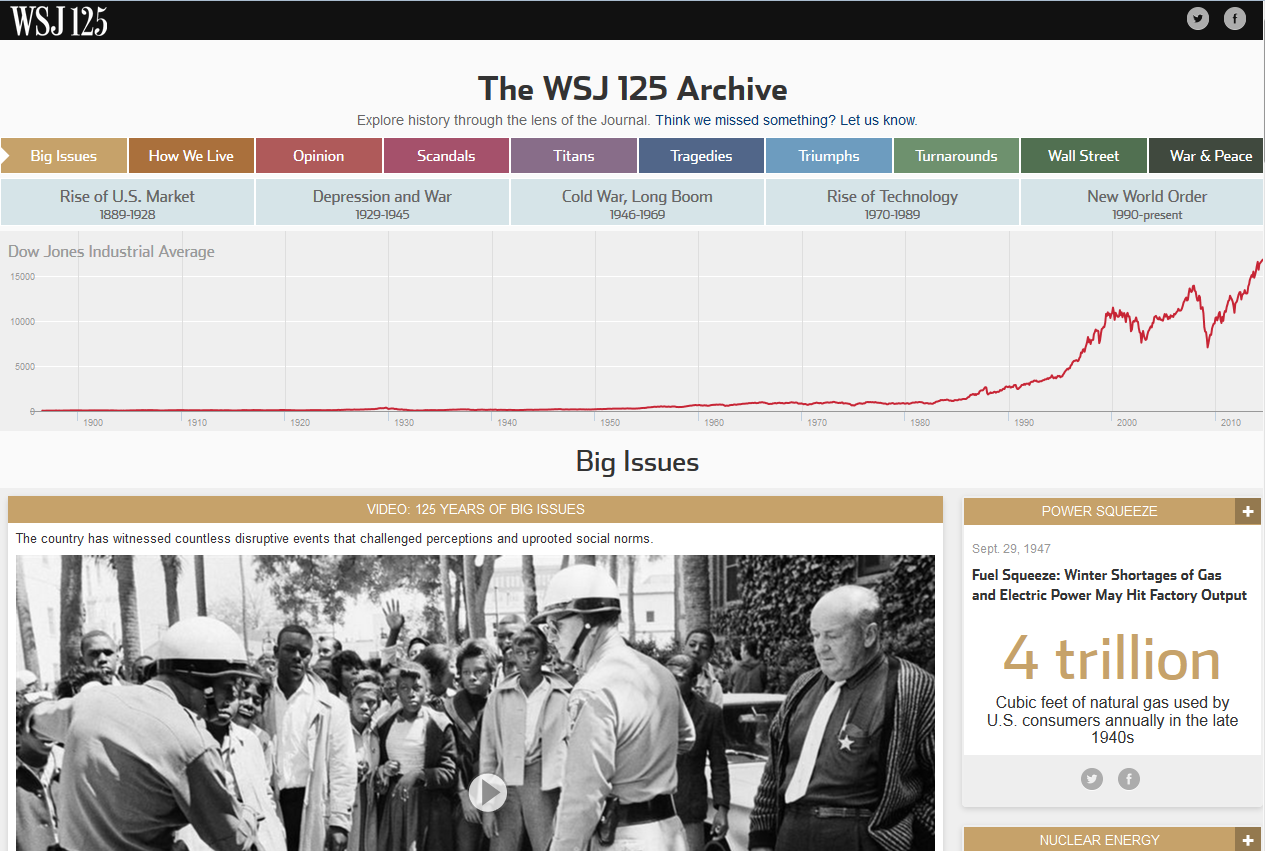

針對這樣新興的都市論述與現象,楊教授特地提到2004年二月MIT出版密西根大學建築系教授Malcolm McCullough所著「Digital Ground:Architecture,

Pervasive Computing, and Environmental Knowing」(詳圖一),顯然從書名中可以知道,由於各種資訊載具與高速運算技術資源的日新月異,都市中大量的生產與消費所產生的巨量資訊與智慧化的公共設施已在城市空間中界定了人們所接觸的以及移動範疇中的邊界。

|

圖一、楊教授曾為文評介的「數位之域」;該書介紹的案例研究多著重在運用空間標註功能的媒體、與情境結合的創新科技以及都市擴增實境等案例研究。

通訊科技撤底改變過去認為必須以地方作為發展基礎的社會。流動的空間(space of flow)則變成新的組織空間模式,在資訊時代中逃脫了對於場所(locales)依賴的控制。完全不同於ㄧ般人所認為的空間概念下的「空間」(space of space),其實是一種在文化、地域、歷史以及主體性上進行經驗重構的空間組織。新的資訊城市的空間化形式不僅只是電子化空間(electronic space)或網際網路空間(cyberspace),這樣的空間形式不但排拒了歷史文化的連結也脫離了以地方作為發展基礎的社會。

無處不在的運算成為都市當中一種看不見的基礎設施與跟呼吸一樣的基本需求,彷彿鑲嵌在都市空間當中、網絡化方式佈建而且無處不在地擴張。不僅只是感應或執行運算而已,而且還作用其中。這種新型態的分散式運算掌握了物理空間再結構的潛力,而且重新建構了我們與都市空間的關係。

所以,當以資訊為主體的流動空間形成了一種新型態的社會場域、未來充滿各種可能的社會效應,那麼設計的主流論述是否將朝向一種媒體化的內容?創造的是互動的、引人入勝的脈絡情境以及去空間化後「在場」的社群。

參考資料:

1. http://mitpress.mit.edu/books/digital-ground.

2. McCullough M, 2007,

"New media urbanism: grounding ambient information technology" Environment

and Planning B: Planning and Design 34(3) 383 – 395;http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=b32038.

|